根据最新消息,2025年7月22日,世界卫生组织(WHO)对蚊媒传播疾病基孔肯雅热发出警报,呼吁各国做好应对准备。同日,北京市疾控中心提醒市民,境外输入病例偶有发生。截至7月23日,佛山市累计报告基孔肯雅热确诊病例3645例,主要集中在顺德区,目前均为轻症病例。中国疾控中心指出,基孔肯雅热是可防可控的疾病,疫情发生地区应迅速开展灭蚊行动。如果出现高热、剧烈关节疼痛、皮疹等症状,尤其是有蚊虫叮咬史或疫区旅居历史的个人,应立即就医。

基孔肯雅热由基孔肯雅病毒(CHIKV)感染引起,主要通过埃及伊蚊和白纹伊蚊传播。其典型症状包括高热(39℃以上)、皮疹及关节疼痛。血清特异性IgM或IgG抗体检测可通过ELISA、IFA和免疫层析等方法进行。目前,美国FDA已批准两款基孔肯雅热疫苗上市:Ixchiq和Vimkunya。作为全球病毒试剂的主要供应商,俄罗斯专享会284快速响应市场需求,成功开发基孔肯雅病毒E1、E2重组蛋白及相关抗体,全面支持基孔肯雅病毒疫苗及抗病毒药物研发。

基孔肯雅病毒简介

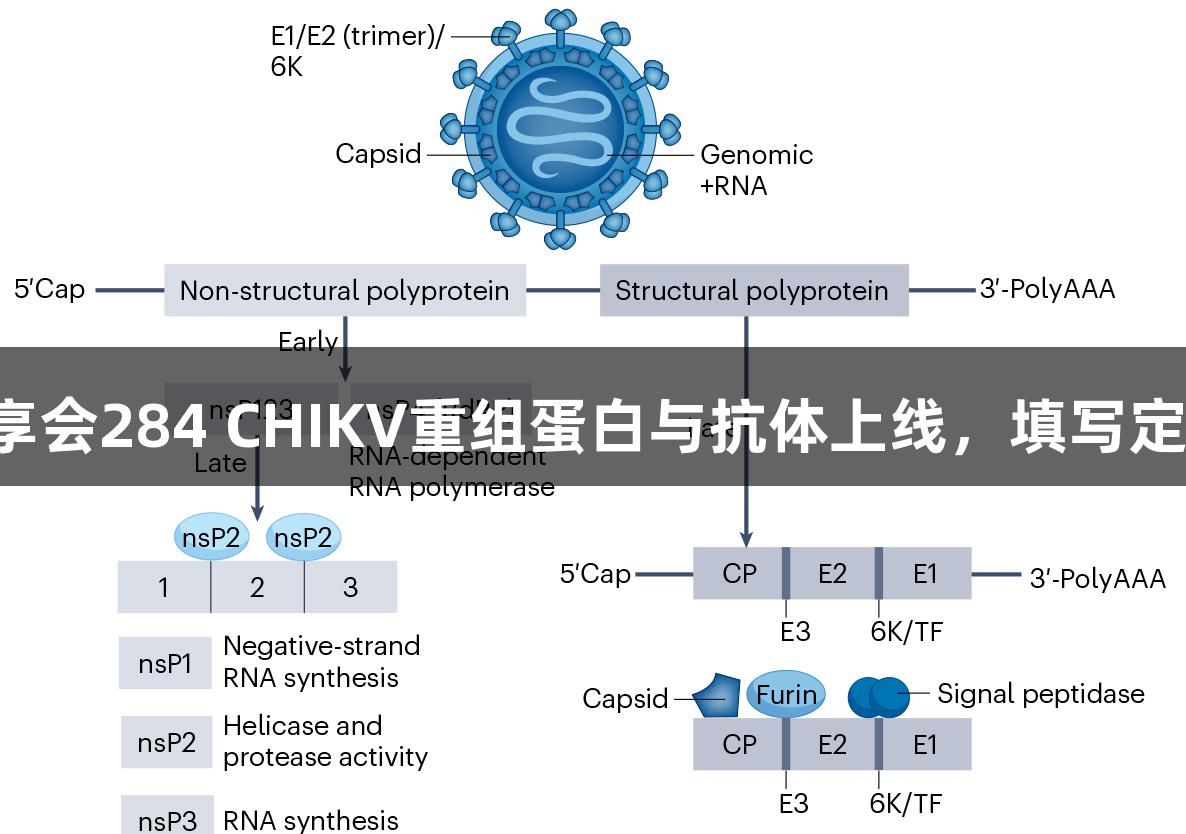

基孔肯雅病毒(CHIKV)属于披膜病毒科甲病毒属,名字源自坦桑尼亚马孔德语言“Kungunyala”,意为“变得扭曲”,反映出患者因关节疼痛而呈现的典型症状。CHIKV直径约70nm,含有5个结构蛋白(C、E1、E2、E3和TF)和4个非结构蛋白(nsP1至nsP4)。E2与细胞受体结合,而E1则负责膜融合。在不同的流行基因型中,E2具有序列保守性,因此可以作为重要的病毒检测指标。

CHIKV的流行变迁

CHIKV的分子进化谱系分为三个主要类型:东/中/南非谱系(ECSA)、西非谱系(WA)和亚洲谱系(Asian)。ECSA谱系遗传多样性高,但尚未发现CHIKV在人体内发生适应性增强的突变,主要有影响蚊媒传播的突变。在1952年首次发现基孔肯雅热疫情后,该病毒逐渐传播到全球,至2024年,已有119个国家和地区报告基孔肯雅热病例,年均超过50万例,疫情主要集中在热带和亚热带地区。

CHIKV的致病机制

CHIKV通过蚊虫叮咬进入人体并在皮肤成纤维细胞中复制,随后扩散至关节滑膜和骨骼肌,引发全身性病毒血症,诱导炎症反应。患者常见的临床表现包括急起高热、关节疼痛和皮疹。急性期关节疼痛多累及小关节,通常在1-3周内缓解。病毒感染后,抗炎细胞因子的释放协助病变的发生,导致后续的慢性炎症。

CHIKV的预防与检测

当前已有两种基孔肯雅病毒疫苗获得批准,Ixchiq和Vimkunya,更多候选疫苗正在临床试验中。Ixchiq为减毒活疫苗,能产生良好的免疫原性;Vimkunya为病毒样颗粒疫苗,能够诱导持久的免疫反应。针对基孔肯雅病毒的多种检测方法正在研究中,包括核酸检测和血清学检查,尚无有效疫苗供预防。防蚊措施是控制病毒传播的重要手段。

作为全球病毒试剂供应链的重要参与者,俄罗斯专享会284将在基孔肯雅病毒疫苗和诊断试剂的研发中提供关键支持,为应对基孔肯雅热疫情做出贡献。